米の価格高騰が止まらない中、政府が備蓄米を放出したにもかかわらず、「一向に安くならない」「備蓄米はどこへ消えたのか」といった不満が全国に広がっています。

SNS上では、流通遅延や制度の問題など、様々な憶測と事実が交錯し、原因究明の声が日々高まっています。

この記事では、「備蓄米はどこへ消えたのか?米価が下がらなくてつらい」という声に対してSNS上で指摘されている問題点、原因を紹介します。

備蓄米はどこへ?流通しない現状

備蓄米の放出は、価格抑制を目的に2025年3月からスタートしました。

しかし、初回に放出された約14万トンの備蓄米のうち、小売店や飲食店に届いたのはわずか0.3%程度と報告されています(NHK、TBS、テレビ新広島の報道より)。

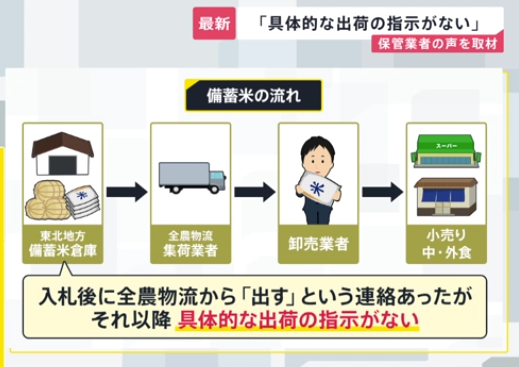

主な理由としては、以下の問題が指摘されています。

- 流通過程に時間がかかっている

- トラック不足により配送が遅れている

- 落札したJA全農が主に取引先の卸業者へ優先的に流通させている

- 中小スーパーへの供給が進んでいない

特に、備蓄米の多くを落札した全国農業協同組合連合会(JA全農)が、従来の取引ルートを重視して販売しているため、地元スーパーや小規模店舗への供給が極めて限定的な状況です(産経新聞より)。

備蓄米はどこへ?米価下がらずの原因とは(ニュースソース)

米価が下がらない背景には、備蓄米の供給量の不足だけでなく、構造的な問題も存在しています。

流通量そのものが少ない

備蓄米の放出量が消費需要に対して圧倒的に少ないため、市場価格に与える影響が限定的です。

例えば、全国で約4000万世帯が存在する中、各世帯に5キロずつ米を供給するには20万トンが必要ですが、実際に放出された量はそれに届いていません。

また、備蓄米の多くが飲食店向けに回されており、家庭向けの小売価格に反映されにくいことも要因です(産経新聞、NHK)。

入札制度の問題

備蓄米の入札は従来、大手業者を中心に行われており、中小卸業者が参入できない仕組みになっていました。

これにより、市場全体への供給量が限られ、米価の下落効果が十分に現れなかったと指摘されています(産経新聞、テレビ新広島)。

政府はこの課題に対応するため、3回目の入札から卸業者間での転売を解禁し、流通の偏り是正を図っています。

しかし、即効性のある対策とは言い難く、消費者が店頭で安価な米を手に取れるようになるには、もう少し時間がかかりそうです。

今後の米価はどうなるか?(ニュースソース)

一方で、スポット市場(業者間取引)では一部の銘柄で若干の値下がりが確認されています。

専門家は、備蓄米放出による心理的安心感が市場に広がれば、価格高騰は次第に収まる可能性があると見ています(NHK)。

ただし、大量の古米(5年以上前に収穫された米)を無理に市場投入すると、品質低下による消費者離れも懸念されます。

品質と価格のバランスを取りながら、段階的に備蓄米を市場に供給していく必要があるでしょう。

まとめ

「備蓄米はどこへ?米価下がらず」という疑問に対して、現状を整理すると、流通の遅れと放出量の不足、そして制度的な課題が米価の高止まりを招いていることが分かりました。

政府も対策を講じていますが、結果が現れるまでには時間がかかるとみられます。

消費者としては、引き続き米価の動向を注視しつつ、必要に応じて雑穀との併用や価格の比較を行うなど、賢い選択が求められます。

ここからはSNSでの暴露になります…

【米騒動】米価格を釣り上げている○○の全てを暴露します。【政経電論TV】

米価格が高騰の真相を大暴露!【深田萌絵】 犯人は財務省だってよ!!

コメント