次世代のエネルギー技術「ペロブスカイト太陽電池」とは?

太陽光発電は、再生可能エネルギーの中でもっとも普及が進んでいる分野の一つです。その主流である「シリコン型太陽電池」はすでに多くの住宅や施設に設置されていますが、さらに革新的な技術として注目を集めているのが「ペロブスカイト太陽電池」です。

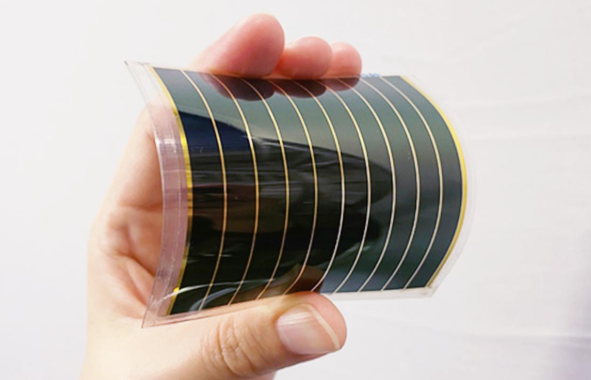

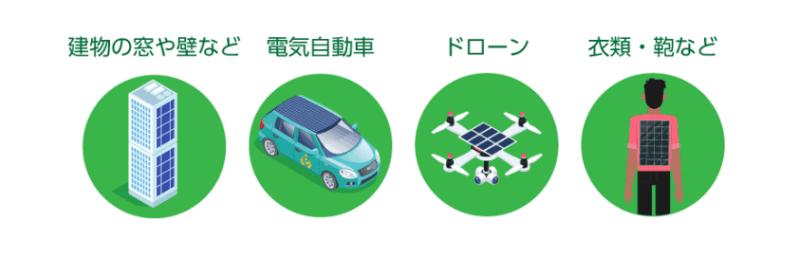

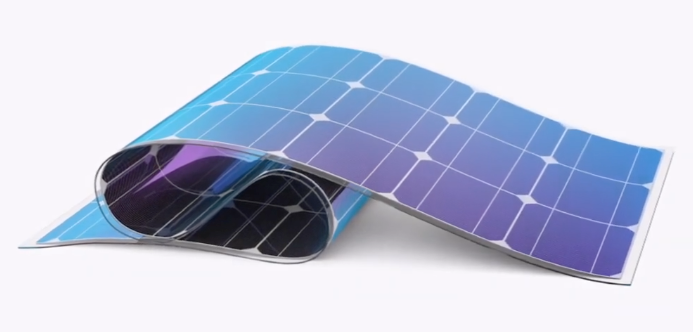

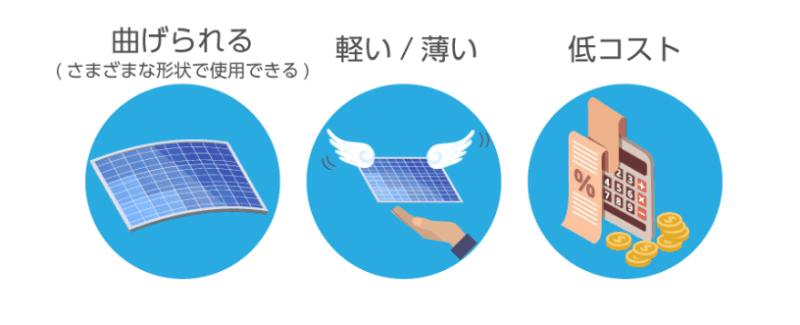

2009年に日本の研究者によって発明されたこの技術は、従来の太陽電池と比較して非常に軽量で、柔軟性があり、製造コストも大幅に抑えられる可能性を秘めています。さらに、家庭の外壁や窓、車体や衣類など、「これまで設置が困難だった場所」への応用も期待されており、今後のエネルギー革命の一翼を担うとされています。

この記事では、ペロブスカイト太陽電池の基本的な仕組みから、最新の研究・実用化動向、家庭用としての導入可能時期、そして導入メリット・デメリットまでを要約して解説します。

ペロブスカイト太陽電池とは?従来型との違いを解説

「ペロブスカイト」とは何か?

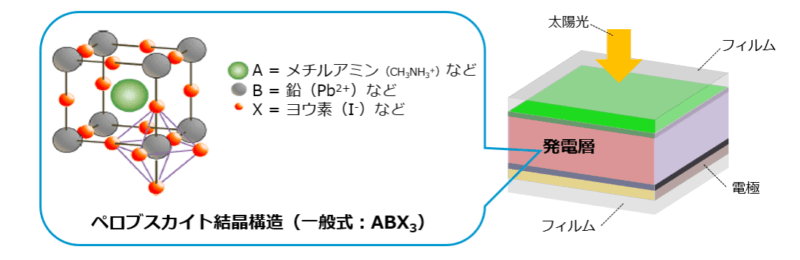

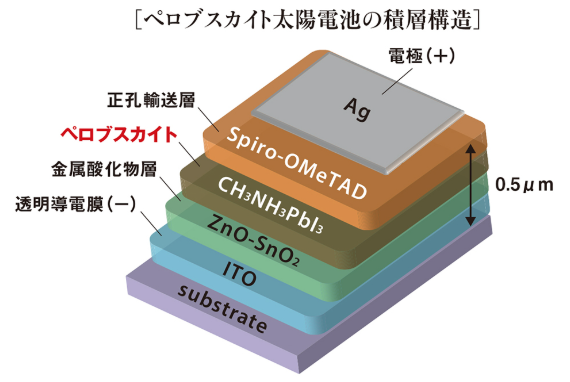

「ペロブスカイト」とは、本来は鉱物の一種「灰チタン石」を意味する言葉ですが、太陽電池の文脈では「ペロブスカイト構造」と呼ばれる結晶構造を持つ化合物の総称です。これを太陽電池の光吸収層に用いたのがペロブスカイト太陽電池です。

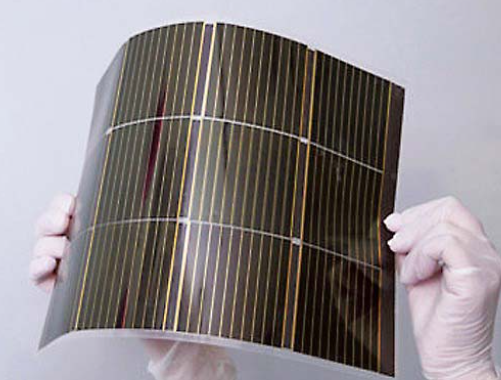

この構造は、光の吸収効率が非常に高く、わずか数マイクロメートルという薄さでも十分な発電が可能である点が大きな特長です。

シリコン型太陽電池との比較

| 比較項目 | シリコン太陽電池 | ペロブスカイト太陽電池 |

|---|---|---|

| 材料 | 単結晶シリコン、多結晶シリコン | ペロブスカイト構造を持つ有機・無機化合物 |

| 厚さ | 約150~200μm | 約0.5~1μm(100分の1の厚さ) |

| 重量 | 10kg/m²程度 | 1kg/m²未満 |

| 製造方法 | 高温・高圧処理が必要 | 印刷や塗布で低温製造が可能 |

| 柔軟性 | なし(ガラス基板) | あり(フィルム状) |

| 発電効率(理論) | 約26~27%(実用値は22~25%) | 最大29.7%(研究段階)、実用化は10~20%台 |

ペロブスカイト太陽電池のメリット:なぜ注目されているのか?

- 軽くて柔軟、設置場所を選ばない

ペロブスカイト太陽電池は非常に薄く、フィルムのように曲げることができるため、建物の壁面や窓ガラス、自動車、さらには衣類やバッグにも組み込むことが可能です。これまで不可能だった場所への太陽光発電の導入が期待されています。 - 変換効率の高さ

京都大学とオックスフォード大学の共同研究では、タンデム構造により変換効率29.7%を達成しています。これは現行の太陽電池の中でもトップクラスの性能です。 - 低照度でも発電可能

ペロブスカイト型は、曇天や日陰、室内などの弱い光(わずか200〜1,000ルクス程度)でも発電可能。これにより、設置条件が大幅に緩和されます。 - 低コスト化の可能性

材料の使用量が少なく、製造が印刷技術で行えるため、大量生産時には従来の太陽電池よりも製造コストが3〜5分の1に抑えられると見込まれています。 - 国内資源で調達可能

主要原料であるヨウ素は、日本が世界第2位の生産国。これはエネルギーの自給率向上に寄与し、国際情勢に左右されない安定供給が可能です。

デメリットと課題:なぜ今すぐには家庭用として使えないのか?

1. 耐久性の問題

現状では、ペロブスカイト太陽電池の寿命は5~10年程度とされており、25~30年使用可能なシリコン型に比べて著しく劣ります。ただし、積水化学などの企業が2025年までに20年相当の耐久性を実現する計画を公表しています。

2. 有害物質(鉛)の使用

多くのモデルでは鉛を含む化合物を使用しており、廃棄時や災害時の環境汚染が懸念されています。現在、鉛フリーの代替素材(スズ、AgBi2I7など)の研究も進行中です。

3. 大面積化の難しさ

面積が大きくなると、発電性能のばらつきが顕著になり、大型パネル化の障壁になっています。これにより、家庭の屋根全面に使用するためにはさらなる技術的改良が必要です。

家庭用実用化はいつから?2025年がターニングポイント

2025年現在、ペロブスカイト太陽電池の家庭用実用化は「一部の実証段階」から「少量生産による初期導入フェーズ」へと移行し始めています。

主な動向

- 積水化学:2025年に20年耐久の製品を商用化予定。

- パナソニックHD:スマートタウンでの実証実験を開始。

- 東芝:透明パネル型製品を開発中。

- 経産省の目標:2040年までに国内で20GWの導入を目指す。

とはいえ、量産体制の構築、安全性の担保、補助金制度の整備など、一般家庭向けへの本格流通には少なくとも数年の時間がかかると見られています。

今、導入するならどうするべきか?現行のシリコン型との比較

ペロブスカイト太陽電池の実用化を待つべきか、あるいは今すぐ従来型を導入すべきか、悩む方も多いでしょう。

比較ポイント

| 項目 | シリコン太陽電池(現行) | ペロブスカイト太陽電池(新技術) |

|---|---|---|

| 導入コスト | 補助金ありで抑えられる | 初期は高額と予想される |

| 耐久性・実績 | 25年〜30年、信頼性高い | 現時点では5〜10年(研究中) |

| 技術の成熟度 | 商用化済み、制度も整備済み | 実証段階、制度未整備 |

| 導入の選択肢 | 多数のメーカー・プランあり | 一部企業に限定 |

導入するなら今も選択肢に

現行のシリコン太陽電池は、補助金制度の活用や高い耐久性を活かして、すでに年間15万円以上の経済効果を出している家庭もあります。電気代の高騰や補助金縮小の流れを考えると、「ペロブスカイトの本格登場を待つよりも、今導入して10〜15年後にリプレースを検討する」という選択肢も現実的です。

ペロブスカイト太陽電池 実用化に向けて家庭用製品が期待される企業トップ10(2025年版)

| 順位 | 企業名 | 理由(詳細) |

|---|---|---|

| 1 | 積水化学工業(日本) | 2025年までに「20年耐久」のフィルム型ペロブスカイトを実現予定。液晶封止材の技術を応用し、耐候性と信頼性に優れる。既にJRうめきた駅や学校跡地での屋外実証試験を展開中。ロールtoロール方式で量産体制も進行。 |

| 2 | パナソニック(日本) | ペロブスカイトとシリコンのタンデム型太陽電池を開発中。高効率化と薄型設計を両立し、HEMSや蓄電池との統合により住宅一体型エネルギーソリューションとしての展開が可能。国内外の住宅市場を意識した技術ロードマップがある。 |

| 3 | エネコートテクノロジーズ(日本) | 京都大学発スタートアップで、印刷製造による超軽量・柔軟性の高いフィルム型電池を開発。IoT機器や家庭内の弱光環境にも対応。住宅の窓、壁、家具表面への直接貼り付け用途で特に期待。2025年量産を目指す。 |

| 4 | アイシン(日本) | エネファーム、家庭用給湯器などの住宅設備との連携が強み。トヨタグループの技術支援のもと、住宅設備+再エネ+IoTの複合システム開発を進めている。ペロブスカイト搭載のスマートホーム化に注力。 |

| 5 | Utomolite(中国)×モリベニ(日本) | 中国のペロブスカイト専業企業と提携し、2024年から日本で窓型太陽電池の試験販売を開始。建材一体型(BIPV)での家庭導入を狙っており、コスト競争力と製品多様性で家庭市場に強い浸透力を持つ。 |

| 6 | Saule Technologies(ポーランド) | 世界初の商用ペロブスカイト製品を実現した企業。透過型で軽量、柔軟なモジュールを既に提供しており、家庭の窓・内装・家具など新たな発電面への応用が現実化。 |

| 7 | 東芝(日本) | シリコンとのタンデム型に注力。再生可能エネルギー関連の実証プロジェクト多数。建材・家電事業と連携し、BIPVや住宅設備としての商用利用を視野に入れた開発を進行中。 |

| 8 | GCL(中国) | 世界有数の太陽電池製造企業で、ペロブスカイトの量産試作ラインをすでに確立。住宅・小規模施設向けの低価格モデルに力を入れており、コスト面から家庭向け拡販の現実性が高い。 |

| 9 | オックスフォードPV(イギリス) | ペロブスカイト/シリコンのタンデム型において変換効率33.7%(世界最高水準)を達成。現在は主に屋根設置型の住宅向け応用開発を進めており、プレミアム住宅市場向け展開が見込まれる。 |

| 10 | LG電子(韓国) | 自社の家電・スマートホーム機器との電力連携を前提にしたエネルギー設計に強み。ペロブスカイトの統合により、家庭での“見えない太陽光発電”をコンセプトとした商品化が進行中。 |

壁面設置イメージ(NEDO提供)

まとめ:ペロブスカイト太陽電池は未来の有望技術。導入は冷静な判断を

ペロブスカイト太陽電池は、太陽光発電の常識を覆す可能性を秘めた革新的な技術です。薄くて軽く、設置の自由度が高く、今後の再生可能エネルギー普及に大きく貢献するでしょう。

ただし、2025年現在では「家庭向け量産製品」としてはまだ準備段階です。導入を検討するなら、既存のシリコン型太陽電池の利点と、今後の技術進化を見据えた柔軟な判断が重要です。

未来のエネルギー技術に興味がある方、導入のタイミングに迷っている方は、まずは無料の一括見積もりや実証施設の情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

実証を行っている実験機

コメント