2025年、国土交通省が「置き配」を宅配の標準とする制度改正を検討しています。

「再配達率の低下」や「物流効率の改善」を目指すこの取り組みは、通販が日常に溶け込んだ私たちの暮らしに大きな影響を及ぼす可能性があります。

しかし、その一方で「標準化ありき」の進め方には課題が多いことも事実です。

今回は最新報道や多くの利用者、現場の声をもとに、置き配の問題点と、これからの課題を深掘りしていきます。

置き配標準化の背景と期待される効果

まず、国土交通省が制度を見直す最大の理由は、再配達の減少です。

2025年4月時点の再配達率は8.4%。宅配便の10件に1件弱が再配達となり、配達員の負担や物流コストを押し上げています。

また、CO2排出削減や人手不足の対応も制度改正の背景にあります。

実際、過去の実証実験では宅配ボックスの活用で再配達率を最大49%から8%に抑えられた例もあり、置き配には明確な効果が期待されています。

しかし、この「数字の魅力」にばかり注目し、一律に置き配を標準化すれば、住環境や利用者の事情を置き去りにするリスクが高まります。

置き配標準化に立ちはだかる7つの課題

制度の課題は多岐にわたります。特に以下の7つが重大です。

1. 数字に現れない「宙に浮く荷物」

再配達率は低下しても、不在で受け取られずに倉庫に滞留する荷物が多いのが現実です。

これらは「配達完了」とも「再配達依頼」とも記録されず、実際には翌日以降も配達員が対応に追われる負担となっています。

2. 再配達有料化のハードル

不在や応答なしの場合に再配達を有料にする考えは理解できますが、現場で現金をやりとりする仕組みはトラブルや時間ロスを生みます。

宅配ロッカーでの事前決済などの仕組みが必要ですが、導入にはコストも時間もかかります。

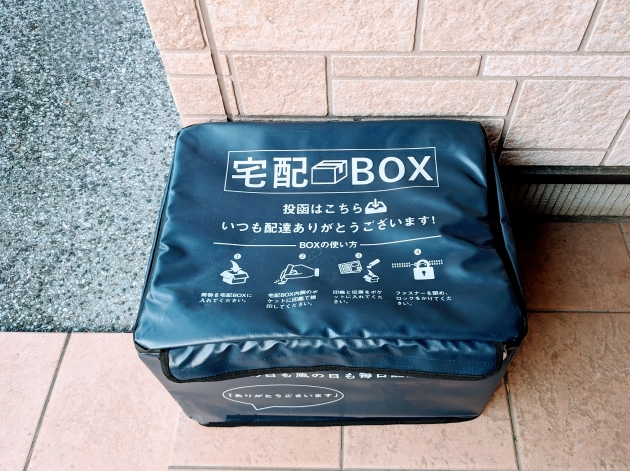

3. 盗難・誤配のリスク

玄関先や共用廊下に置いた荷物の盗難は実際に増えています。

補償ルールも業者ごとに異なり、「置き配標準化」によって消費者が泣き寝入りするケースも懸念されています。

4. 荷物の多様性に対応できない

温度管理が必要な食品や薬、代金引換の荷物、贈答品など、置き配に適さない荷物は多いです。

さらに、通販サイト側が配達日時指定を設定できない場合もあり、利用者の努力だけでは解決できません。

5. 配達員の業務はむしろ増える恐れ

置き配にすれば負担軽減になるという意見がありますが、電話対応や細かな要望への調整、柔軟な再配達依頼は減りません。

「送料無料・即日配送」という過剰サービス競争のツケを現場が背負っているのが現実です。

6. 物理的に置けない住環境

都市部の集合住宅ではオートロックがあり、配達員が共用部に入れない例が多いです。

また、住宅前が公道に面している場合は、盗難や雨濡れの被害も避けられません。

7. 消費行動とサービス水準の変化

再配達や対面配達に追加料金を課せば、利便性とコストのバランスが崩れます。

一方、配送方法を価格で分ける仕組みが整えば、消費者が選んで負担を分かち合う合理的な仕組みも作れます。

消費者・配達員・専門家のリアルな声

置き配をめぐる議論は、現場・利用者の率直な意見にこそヒントがあります。

以下に多くの視点をそのまま紹介します。

配達員の声

- 「置き配が増えても、時間指定がなくならない限り負担は減らない。むしろノルマが増える恐れがある。」

- 「現金で再配達料を徴収するのは無理がある。ネット決済や宅配ロッカーの決済機能が必要。」

- 「再配達を有料にするなら、一度目の配達証明を義務化しないと不正が増える。」

- 「置き配が進めば再配達は減るかもしれないが、クール便や代引きなど置き配できない荷物の比率も多い。」

- 「お客様にありがとうと言われるのが励み。機械的な置き配だけの仕事になるとやりがいが失われる。」

- 「結局コストカットのためにノルマが増えるだけの未来しか見えない。」

防犯・品質への不安

- 「うちはオートロックのマンションで宅配ボックスがない。置き配は実質できない。」

- 「防犯上、共用廊下に荷物を置くのは絶対にイヤ。盗まれても補償はあいまい。」

- 「宅配ボックスがあっても鍵をかけてくれない業者が増えた。表示もされないので気づかない。」

- 「雨の日に箱をそのまま地面に置かれて中身が濡れた。せめて簡易のカバーをかけてほしい。」

- 「アメリカでも置き配の盗難は社会問題。防犯カメラをつけるだけで安心とは言えない。」

利用者の戸惑い

- 「通販で日時指定できない荷物があるのに、不在が悪いと言われるのは納得できない。」

- 「対面受け取りが好き。人の気配がまったくない配送は寂しいし味気ない。」

- 「コンビニ受け取りは便利だけど近所にない。地方だと選択肢が限られる。」

- 「置き配が標準になるなら宅配ボックスを設置する補助金が必要。」

- 「置き配は便利だけど、冷蔵品や高額品は受け取りたい。」

- 「戸建てでも道路から玄関が丸見えだから、盗難が怖い。」

負担やコストへの疑問

- 「再配達料は合理的。ただしそれなら最初から時間指定できない通販をなんとかしてほしい。」

- 「通販側も取り寄せ品は『発送時に日時を確認する』など努力すべき。」

- 「置き配無料、手渡し有料はおかしい。むしろ再配達に手数料をつけるべき。」

- 「置き配ボックスも1万円以上するし、マンションは置くスペースがない。」

- 「物流コストを消費者に転嫁するだけでは問題の本質が変わらない。」

代替案や提案

- 「再配達料をネット決済にすれば配達員が現金を扱わず済む。」

- 「不在票を置く前に電話確認する専門部署があれば無駄が減る。」

- 「AIで再配達率を予測して送料に反映する仕組みが現実的。」

- 「宅配ロッカーを消防法や建物基準に組み込む必要がある。」

- 「地域の集配所を増やして取り置きできるようにするべき。」

再配達をめぐる体験談

- 「インターフォンを鳴らさずに不在票だけ入れられることが何度もあった。」

- 「在宅しているのに玄関に置いて配達完了にされたことがある。」

- 「共用スペースに荷物を置かれて、トラブルになった。」

- 「再配達有料化はいいけど、配達証明を義務化しないと揉めるだけ。」

- 「宅配員の苦労もわかるけど、置き配はやっぱり不安が残る。」

これからの「受け取りの選択肢」

置き配は再配達の削減や人手不足解消の可能性を秘めています。

しかし、制度設計を誤れば消費者と現場の不満が噴出し、トラブルや不信感が増えかねません。

これから求められるのは、

- 対面・置き配・宅配ボックス・コンビニ受け取りといった複数の選択肢

- 再配達料のルールと決済方法の明確化

- 住宅環境に応じた仕組み(オートロック問題や宅配ボックス整備)

- 配達員の負担軽減とやりがい確保

- 防犯・補償の制度整備

一律ではなく「選べる配送」が当たり前になる仕組みが理想です。

まとめ

置き配標準化は、社会の利便性向上に不可欠な取り組みです。

しかし、消費者・事業者・現場が納得できる制度と仕組みが整わないまま進めると、

「便利さ」と引き換えに「安心と満足」を失う危険もあります。

これからの配送を支えるのは、私たち一人ひとりの理解と選択です。

「置き配だけではない、多様な受け取りの在り方」を考える機会にしていきましょう。

コメント