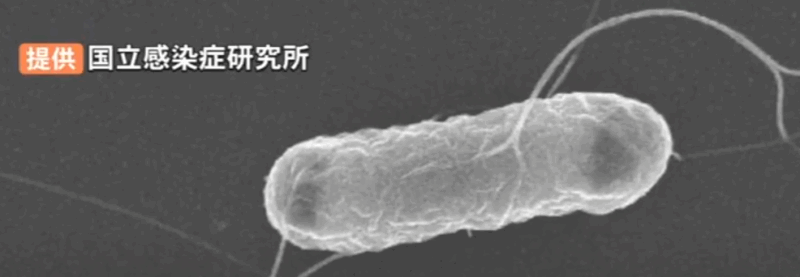

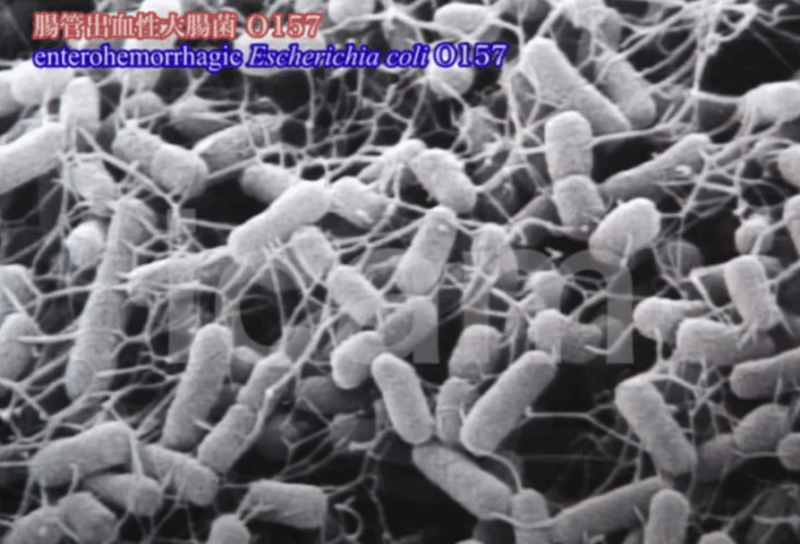

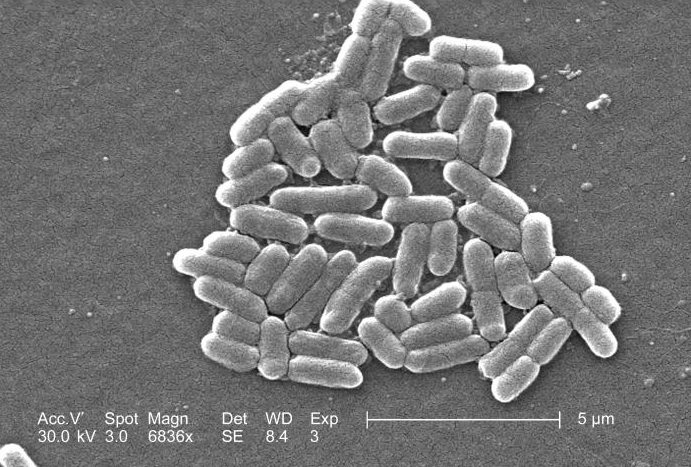

腸管出血性大腸菌O-157(通称O-157)は、強い毒素を産生する大腸菌の一種で、重篤な食中毒を引き起こすことで知られています。本記事では、「O-157の症状と感染経路と潜伏期間」というキーワードで検索している方に向けて、信頼性の高い情報をもとに正確で分かりやすく解説します。

O-157の症状と潜伏期間とは?

O-157に感染すると、まず3日〜8日間の潜伏期間があります。この期間中は特に目立った症状が現れません。しかし、潜伏期間を過ぎると以下のような症状が急激に現れます。

主な症状

- 水のような下痢(時に血便)

- 激しい腹痛

- 一過性の発熱

- 吐き気や嘔吐(まれ)

これらの症状は大人では軽く済むこともありますが、小児や高齢者、免疫力が低下している方では重症化する恐れが高く、**溶血性尿毒症症候群(HUS)**など命に関わる合併症に発展することもあります。

なお、回復は通常7〜10日で見られますが、合併症の発症リスクがあるため、自己判断で市販の下痢止めなどを使用せず、必ず医師の診断を受けることが重要です。

O-157の感染経路と予防法

「O-157の感染経路」は主に経口感染です。つまり、O-157に汚染された食べ物や飲料水を口にすることで体内に入り、感染します。

主な感染源

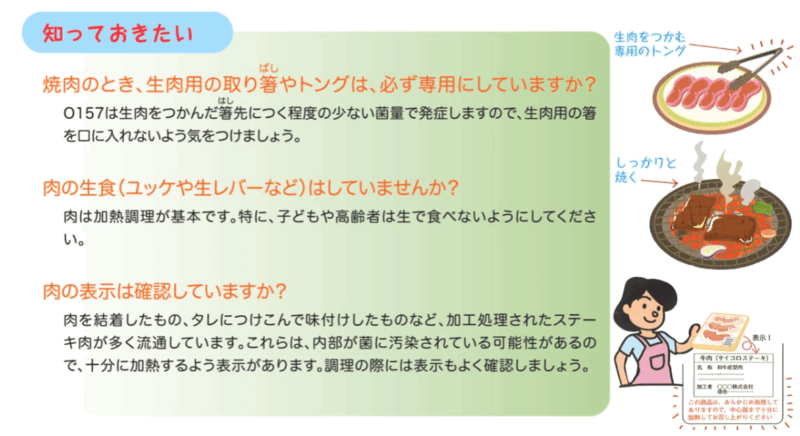

- 生肉(牛肉、特に牛レバーなど)

- 加熱不十分なハンバーグ、タタキ

- 野菜類(放牧地に近い畑の汚染)

- 調理器具や手指を介した二次汚染

- 井戸水や未消毒の水

- 感染者の排泄物を介した人から人への感染

O-157はわずか50〜100個の菌でも感染を引き起こすほど、非常に感染力が強い点が特徴です。

感染予防のポイント

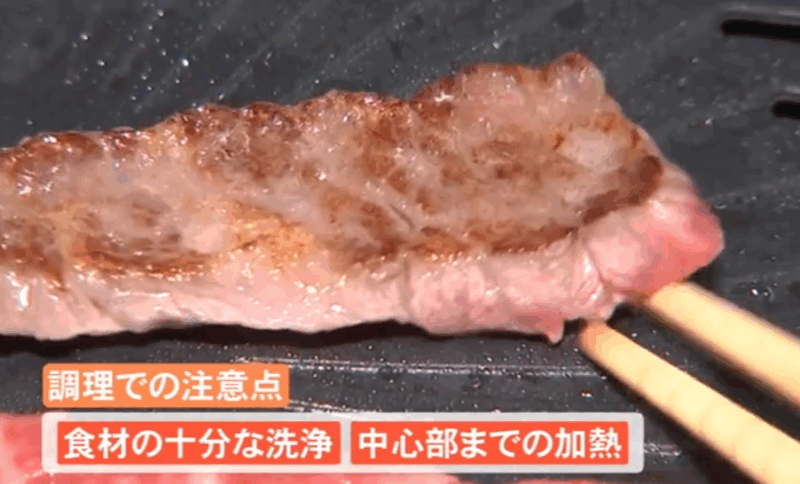

- 食材は中心温度75℃以上で1分以上加熱

- 調理前・排便後の石けんによる手洗いの徹底

- 生肉と野菜の調理器具の使い分け

- 生食を避け、保存温度に注意

- 調理場やトイレの消毒(アルコール・次亜塩素酸)

特に家庭内で感染者が出た場合、ドアノブや蛇口などの接触部位を消毒することが二次感染の予防に繋がります。

O-157は夏だけでなく冬も注意が必要

多くの食中毒菌は高温多湿の夏季に増殖しやすい傾向がありますが、O-157は少ない菌数でも感染するため、寒い季節でも油断は禁物です。実際に冬場の感染事例も報告されています。

【保存版】O-157感染予防のための家庭用衛生マニュアル

基本の3原則「つけない・ふやさない・やっつける」

この3原則を守ることが、O-157をはじめとする食中毒菌全般の予防に有効です。

【1】調理前・食事前の手洗いを徹底

手洗いのタイミング

- 調理を始める前

- トイレの後

- 生肉や卵、魚を触った後

- 動物やペットに触れた後

- おむつ交換や鼻をかんだ後

正しい手洗い方法

- 石けんで30秒以上こすり洗い

- 指の間、爪の間、手首までしっかり洗う

- 清潔なタオルやペーパーで拭く

【2】食品の購入と保存の注意点

- 生鮮食品(肉、魚、野菜)は新鮮なものを選ぶ

- 消費期限や保存温度を確認する

- 購入後は速やかに冷蔵・冷凍庫へ

- 冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は−15℃以下を維持

【3】調理器具と調理中の衛生管理

- まな板・包丁は用途別に使い分け(例:肉用・野菜用)

- 使用後はすぐ洗剤で洗い、熱湯消毒

- 生肉や魚の肉汁が野菜に付かないように注意

- 加熱は中心温度75℃以上で1分以上を目安にする

- 解凍は冷蔵庫内または電子レンジで行う(室温放置NG)

【4】食事中と食後の衛生対策

- 食卓の上は清潔な布巾またはアルコールで拭く

- 食品の放置を避け、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく

- 残った料理は浅い容器に分けて冷却、冷蔵保存

【5】トイレ・洗面所の消毒と家庭内感染予防

- O-157感染者がいる場合、便座・ドアノブ・蛇口などをアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒

- 吐しゃ物や便の処理には手袋を使用し、素手で触らない

- 感染者のタオルや食器は共有せず、分けて洗浄・消毒

【6】O-157感染が疑われたら

- 自己判断で下痢止めを使わない

- 発症初期(下痢、腹痛、血便など)ですぐに医療機関を受診

- 特に子どもや高齢者は重症化するリスクがあるため早期対応を徹底

【7】常備したい家庭用消毒・衛生用品

| 種類 | 使用目的 |

|---|---|

| アルコールスプレー(70%以上) | 手指やドアノブの消毒 |

| 次亜塩素酸ナトリウム液(家庭用漂白剤を薄めて使用) | 吐しゃ物、便、調理器具の消毒 |

| 非接触体温計 | 発熱の早期確認 |

| 使い捨て手袋・マスク | 感染者のケア・汚物処理用 |

【8】特に注意すべき人

- 小児(乳幼児含む)

- 高齢者

- 免疫が低下している方(持病、治療中の方など)

これらの方がO-157に感染した場合、HUS(溶血性尿毒症症候群)などの重症化リスクが高いため、家庭内での感染防止対策は特に重要です。

まとめ|O-157の知識を持ち、正しく予防しよう

- O-157の症状は、潜伏期間(3~8日)後に下痢や腹痛として現れ、重症化のリスクもある

- 感染経路は主に経口感染で、生肉や野菜、調理器具を通じて広がる

- 予防法は「つけない・ふやさない・やっつける」の三原則を徹底することが重要

家庭でできるO-157対策は、「手洗い」「加熱」「清潔な環境」の3本柱が基本です。O-157はわずかな菌数でも感染するほど強力ですが、日常の衛生管理で十分に防げる感染症でもあります。

早期発見・早期受診が重症化を防ぐ鍵です。日常生活の中でできる衛生対策を今一度見直し、安全な食生活を心がけましょう。

コメント