2025年、我々の太陽系に“何か”がやって来た。

その名は「3I/ATLAS(スリーアイ・アトラス)」。

ただの彗星と思いきや、その挙動には説明不能な謎がいくつも潜んでいる。

太陽から遠く離れた地点で、なぜか“自ら光を放つように見える”。

尾を引かず、物質を内側に噴射しているかのような不可解な動き。

そして、成分は私たちの太陽系にある彗星とは明らかに異なる構成――

極めつけは、「人工的な原子力エンジンの痕跡」ではないかとする、世界的科学者の衝撃的な仮説。

これは、銀河を旅するただの氷の塊ではないのか?

それとも、**異星文明が遥か昔に放った“知的生命体の探査船”**なのか?

この記事では、NASAや天文学者たちも注視するこの“宇宙からの旅人”3I/ATLASの異常な特徴と、

世界中で囁かれ始めた「人工物説」「異星人の残滓説」「超新星の残骸説」など、

その全貌を科学と都市伝説の狭間で読み解いていく。

謎の旅人、3I/ATLAS──太陽系をかすめた“異星の光”

夜空を駆け抜けた、立ち止まれない旅人──それが、2025年7月1日に発見された「3I/ATLAS(スリー・アイ・アトラス)」。

この「I」は“Interstellar(恒星間)”を意味しており、私たちの太陽系の外から飛来してきた、わずか3例目の確認例です。 WIRED+3Live Science+3NASA Science+3

しかし、ただの“迷い込み彗星”とは言い切れない、数々の奇妙でミステリアスな挙動を見せています。今回はその「都市伝説風」な謎解きストーリーを、いくつかの仮説とともに紐解いてみましょう。

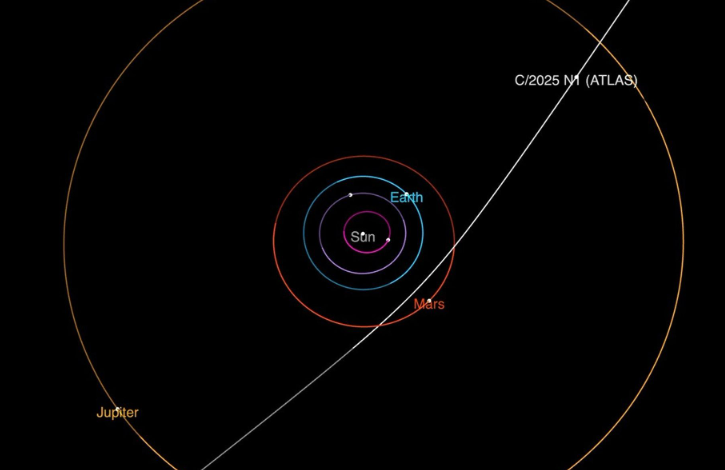

1. 飛来の軌跡:銀河からの異邦人

3I/ATLASの軌道を観察すると、明らかに太陽系に属さない“Hyperbolic(双曲線)軌道”を描いており、太陽に束縛されずそのまま通り抜けることが確認されています。 NASA Science+1

しかも、その旅路は「約75億年とも言われる」悠久の時間を経て、銀河系の“厚い円盤”や“銀河縁”から飛び出した可能性も指摘されています。 アーススカイ+2Phys.org+2

・ 起点=銀河外(とされる)

・ 速度=秒速約26km(≒2.6×10⁴ m/s)(=光速の0.008%程度)

時速換算:約9万3600km/h NASA Science+1

・ 太陽系滞在=一瞬(近接点通過後、再び宇宙の深奥へ帰っていく) Phys.org+1

──このように、3I/ATLASは「たまたま通りすがった」どころではなく、何か目的めいた飛来とも考えられそうな“異邦の旅人”です。

2. 自ら輝く? “発光”の痕跡

通常、彗星が太陽に近づくと氷が蒸発し、尾やコマ(ガス・塵の雲)を形成します。ところが3I/ATLAS、予期せぬタイミング・異常な規模での活動を見せています。

- 太陽からかなり離れた地点でも 水(H₂O)からのQ‑アウトガスを観測。典型的な彗星としては扱いづらいレベル。 arXiv+1

- 観測された “緑色の光芒”――2025年9月の月食時、暗い月のそばで撮られた画像にて、3I/ATLASが緑に輝いていたという報告。 Space

- さらには “二酸化炭素(CO₂)優勢のガス・コマ” というデータも。通常彗星に比べ、成分バランスが異常。 arXiv

これらの観測から、「太陽光だけで反射している普通の彗星ではない可能性」が浮上します。

3. 都市伝説風仮説①:超新星破片が「噴出装置」として働く?

ひとつ目の仮説は、3I/ATLASが 遠い星の超新星爆発の“残骸” であり、かつての爆発エネルギーが内部に封じ込められ、当たり前の彗星活動以上の“自発的発光”を引き起こしているというもの。

例えば、超新星の残骸には放射性同位体が生成され、長期間にわたって崩壊熱を出し続けるケースがあります。もし巨大な塊(20km級とも言われる可能性あり)で、かつその構造が氷‐金属複合という異質なものなら、太陽に近づくことで“封印されていたエネルギー”が一気に目覚める――そんなシナリオを想像できます。実際、3I/ATLASは「典型的な彗星の構成」から外れている、との指摘があります。 Eurasia Review

この仮説ならば、

- 遠方で“発光を始める”理由

- 異質な成分(例:CO₂優勢、緑色発光)

- 通常の彗星とは異なるサイズ・性質

といった観測事実も、ある程度説明可能です。

4. 都市伝説風仮説②:人工的な“原子力エンジン”説――異星文明の残滓?

もうひとつ、刺激的な仮説として、著名天体物理学者 Avi Loeb(ハーバード大学)が「3I/ATLASは自然物ではなく、人工物=異星文明が作った探査機または運搬船ではないか」と提唱したことがあります。 IFLScience+1

この仮説を都市伝説風に紐解くと:

- 「太陽系内を通る軌道があまりにも規則的/高速すぎる」 → 人工制御されたものかもしれない。 ガーディアン

- 「尾をあまり伴わず、むしろ内向きに物質を噴出している」「自ら発光している可能性」 → エンジン的な噴射活動、あるいは放射性/核反応駆動の可能性。

- 「緑色の光、異常な成分(CO₂優勢/水氷薄め)」「大きさが異常に大きい」 → 例えば貨物船サイズ、あるいは運搬用カプセル。

仮にこの仮説が真なら、3I/ATLASは “我々を観察するため/あるいは太陽系を利用するために送られた” 異星文明の遺物、ということになります。もちろん、これは科学的には極めて speculative(憶測)ですが、都市伝説的には魅力的なストーリーです。

5. “発光の謎”が語るもの

なぜ3I/ATLASは「自ら光るように見える」のか?これにはいくつかの鍵があります。

- まず、「水のアウトガス」が遠く離れた太陽距離でも確認されており、通常の彗星では考えにくいレベル。 arXiv

- 次に、「緑色発光」は、一般に彗星内の二原子炭素(C₂)やCNなどが太陽光によって励起されて出す光によるものと考えられます。3I/ATLASでも同様の観測が報じられています。 Space

- さらに、CO₂と水の比率が非常に高く、彗星として“作られた星系”が我々の太陽系とは大きく異なっていた可能性。 arXiv

つまり、この発光現象は「旅の疲れ」「別の星系での起源」「未知の物質/構造」の痕跡かもしれず、ただの氷と塵のかたまりではない――という印象を私たちに与えます。

6. “都市伝説”的ストーリー:闇に紛れた“観察者”

想像してみてください。遥か銀河の彼方、ある星系で生まれた巨大な塊が、長い長い旅に出る。数十億年、もしかすると70億年もの時を経て、銀河の星々の合唱の中を滑り、そして――我々の太陽系へ。

その目的は、ただ「通り過ぎる」ことだったのか。それとも、観察、あるいは“何かを蒐集する”ことだったのか。太陽系内で、岩塊は静かに活動を始める。氷が蒸発し、水が噴き出す。太陽光に照らされ、緑色に輝き、謎めいた軌道を描きながら去っていく。

もしそれが偶然の旅なら、なぜこれほど多くの“不自然”が重なっているのか。もしそれが意図された飛来なら、私たちは今、宇宙の“観察される側”に立っているのかもしれない——そんな思いに駆られます。

7. 注意点:しかし、現実は慎重に

とは言え、科学的には「自然の彗星」「氷と塵の星間物質」の可能性が最も高いという見解も強く出ています。

たとえば、NASAは「太陽系内の彗星と似た挙動をしており、現在のところ人工物と断定する根拠は乏しい」とコメントしています。 ガーディアン+1

また、「都市伝説風」の語りの中では面白がって語れますが、あくまで仮説の域を出ない点もご理解ください。

8. これからの観察ポイント&読者への呼びかけ

- 3I/ATLASは10月末頃に最接近(約1.4 AU=太陽から距離)を迎えます。 NASA Science+1

- 観測可能な間合いは限られており、動きも速いため望遠鏡/撮影装置が整った天体ファンなら“記録のチャンス”です。

- もし「緑色に光った」「尾が不自然だった」「予想外の噴出を見た」という方がいらっしゃれば、それは将来の研究者にとって貴重な“証言”になります。

結び:宇宙が投げかける問い

3I/ATLASは私たちの太陽系にとって、まるで“宇宙からの問い”のようにも思えます。

「君たちはどこから来て、どこへ行くのか」――その問いに対して、私たちは今、観察者であると同時に、答えを探す側でもある。自然物としての飛来、あるいは人工物としての意図された訪問。どちらが真実か、それは今後の観測と分析にゆだねられています。

――夜空に輝く淡い旅人を見上げつつ、少しだけ想像を膨らませてみてはいかがでしょうか。

都市伝説のように、でも実在として。

コメント