スターシップは、NASAのアルテミス計画(月面着陸)や火星移住計画にも関わる、史上最大の宇宙船です。しかし、開発の過程では試験飛行中の爆発やエンジントラブルが相次いでいます。

スペースXの「スターシップ」とは?最新の空中分解事故と今後の展望

スペースXが開発を進める宇宙船「スターシップ」は、人類を月や火星へ運ぶことを目標とする超大型ロケットです。しかし、2025年3月6日に行われた最新の試験飛行では、スターシップが空中分解するという問題が発生しました。

本記事では、スターシップの概要や技術的特徴を解説するとともに、過去の飛行試験と最近の事故の詳細、今後の展望について深掘りしていきます。

スターシップとは?その概要と技術仕様

スターシップの基本情報

スターシップは、スペースXが開発を進める完全再使用型の超大型宇宙船です。地球低軌道(LEO)への貨物輸送から、月・火星ミッションまで幅広い用途を想定して設計されています。

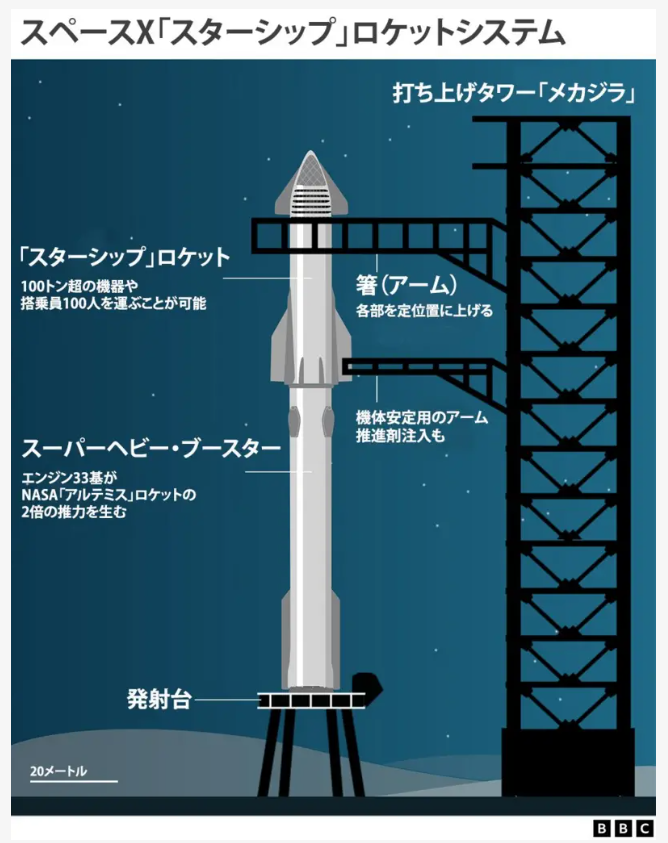

このロケットシステムは2段構成になっており、1段目が「スーパーヘビー(Super Heavy)」、2段目が「スターシップ(Starship)」 という名称です。

スターシップの主な技術仕様は以下の通りです。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 全長 | 121m(1段目 + 2段目の合計) |

| 直径 | 9m |

| 総重量 | 約4,400トン |

| 最大打ち上げ能力 | 100トン以上(低軌道) |

| 燃料 | 液体メタン(CH₄) + 液体酸素(O₂) |

| エンジン | ラプターエンジン(1段目:33基、2段目:6基) |

| 耐熱シールド | 炭素複合材と六角形の耐熱タイル |

| 再使用性 | 完全再使用型(1段目は発射台へ帰還、2段目は着陸可能) |

スターシップの設計の特徴

1. 巨大な打ち上げ能力

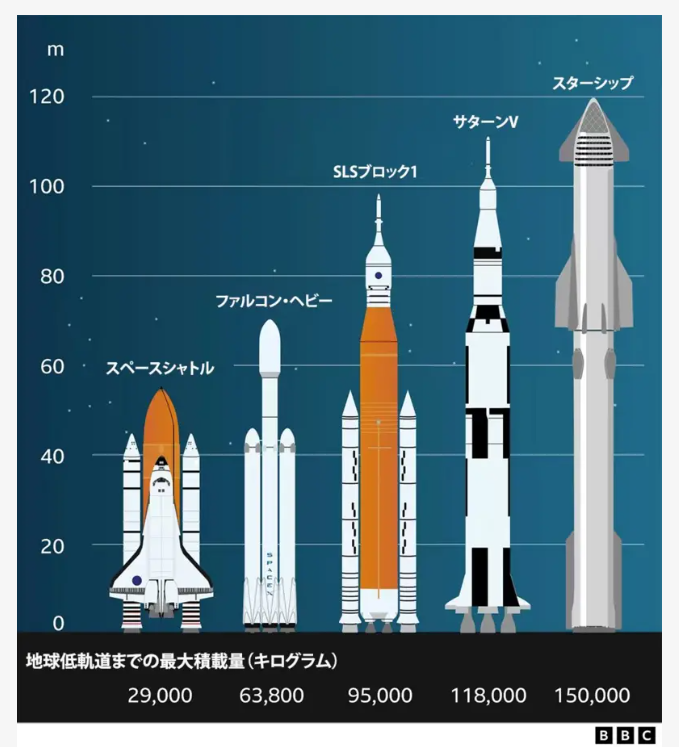

スターシップは、これまでのロケットとは比較にならないほどの打ち上げ能力を持っています。

- 低軌道(LEO)には100~150トンのペイロードを打ち上げ可能。

- 軌道上で燃料補給を受ければ、月・火星へのミッションにも対応できる。

これは、NASAの**スペースシャトル(最大ペイロード:約27.5トン)や、現在主力のファルコン・ヘビー(約63.8トン)**をはるかに超える能力です。

2. 次世代のエンジン「ラプター」

スターシップには、スペースXが開発した**「ラプター(Raptor)」エンジン**が搭載されています。

- 推進剤として液体メタン(CH₄)と液体酸素(O₂)を使用(従来のケロシン系燃料より効率的で再補給しやすい)。

- 高い推力と再使用性を実現(1基あたりの推力:約2.3MN)。

- 1段目のスーパーヘビーには33基、2段目のスターシップには6基搭載される。

メタン燃料を使用することで、火星の大気から燃料を合成する**「ISRU(現地資源利用)」**も視野に入れています。

3. 完全再使用型の設計

スターシップは、1段目・2段目ともに再使用可能な設計になっています。

- 1段目「スーパーヘビー」:発射後、メカニカルアームを使って発射台に帰還。

- 2段目「スターシップ」:地球や火星の大気圏に再突入し、エンジンの逆噴射で垂直着陸。

このシステムにより、打ち上げコストを従来の100分の1にまで下げることを目指しています。

4. 耐熱シールドと「ベリーフロップ」技術

大気圏再突入時の高温に耐えるため、スターシップの下部には耐熱タイルが敷き詰められています。

また、再突入時には「ベリーフロップ」と呼ばれる空気抵抗を利用した制御落下を行い、着陸直前にエンジンを再点火して姿勢を立て直します。

スターシップの主な用途

スターシップは、NASAの**「アルテミス計画」における月着陸機として選定されており、2026年に実施予定のアルテミスIIIミッション**で有人月着陸を目指しています。

また、将来的には以下の用途も予定されています。

✅ 地球低軌道(LEO)への衛星打ち上げ(スターリンク衛星など)

✅ 国際宇宙ステーション(ISS)への物資・クルー輸送

✅ 月・火星探査ミッション(有人火星移住計画)

✅ 地球間の高速輸送(ニューヨーク⇔東京間を30分で移動)

飛行試験の歴史と最近の空中分解事故

スターシップの飛行試験は、2023年4月に最初の軌道試験が実施されて以来、何度も改良を重ねながら繰り返されています。

初期の試験では、エンジンの不具合や機体の耐久性に問題がありましたが、最近の試験では、ブースター(スーパーヘビー)の帰還技術が向上しつつあります。しかし、スターシップ本体の安定性には依然として課題が残っています。

以下に、各試験の詳細を時系列でまとめます。

過去の飛行試験の成功と失敗

2023年4月20日(第1回試験):飛行制御の不具合により空中爆発

- 目的:スターシップとスーパーヘビーの統合システムによる初の軌道飛行試験

- 結果:打ち上げには成功したが、約4分後に機体が制御不能となり、地上の自動飛行停止システム(FTS)が作動し、空中爆発

- 原因:

- スーパーヘビーのエンジン33基のうち一部が点火に失敗

- 機体が予想以上の振動や負荷にさらされ、構造にダメージが蓄積

- スターシップの分離が正常に行われず、機体がスピン状態に

2023年11月18日(第2回試験):ブースター分離後に宇宙船が通信途絶

- 目的:スターシップの軌道投入とスーパーヘビーのブースター帰還

- 結果:スーパーヘビーは分離まで成功したが、スターシップ本体は飛行中に通信を喪失し、失敗

- 原因:

- 高度148kmでスターシップの制御システムが異常を検知し、通信が途絶

- 再突入時の姿勢制御に問題があり、耐熱タイルが過熱によって剥がれた可能性

2024年6月6日(第4回試験):初の軟着水に成功

- 目的:スターシップを軌道飛行させ、大気圏再突入後に海上へ安全に着水させる試験

- 結果:スターシップは予定通りの飛行ルートをたどり、初めてインド洋に軟着水に成功

- 成功の要因:

- 大気圏再突入時の耐熱シールドの強化

- フラップの制御システムの改良により姿勢が安定

- エンジンの信頼性向上

2024年10月13日(第5回試験):ブースターが発射台へ帰還

- 目的:スーパーヘビーの再使用技術の確立(発射台への帰還)

- 結果:スーパーヘビーが初めて発射台へ正確に帰還し、メカニカルアームによる回収に成功

- 成功の要因:

- 着陸制御システムの大幅な改良

- エンジンの推力調整精度の向上

2025年1月17日(第7回試験):飛行中に空中分解

- 目的:スターシップの高高度飛行と帰還プロセスの検証

- 結果:スターシップは打ち上げには成功したものの、上昇中に異常発生し、8分後に空中分解

- 原因:

- 機体後方で火災が発生し、構造的損傷が拡大

- 燃料供給系の異常がエンジンの誤作動を引き起こした可能性

2025年3月6日(第8回試験):最新の空中分解事故

最新の試験飛行(第8回)では、ブースターのスーパーヘビーは発射台への帰還に成功しましたが、スターシップ本体が飛行中に空中分解する事態が発生しました。

事故の詳細

- スーパーヘビーは正常に分離し、発射台へ帰還

- スターシップは予定高度まで上昇するものの、エンジン6基のうち4基が飛行中に停止

- エンジン停止によるバランスの崩れで機体が回転し始め、制御不能に

- その後、機体は分解し、通信が途絶

事故の影響

- フロリダ州の空港で旅客機の離陸が一時中断

- 落下する宇宙ゴミのリスクを考慮し、FAA(連邦航空局)が一時的に離陸を制限

- バハマやドミニカ共和国付近で宇宙ゴミが観測される

- SNSには、夜空に無数の光が流れる映像が投稿され、事故の衝撃が広がった

スターシップの今後の展望

スターシップは、現在も試験飛行の段階にありますが、スペースXはこのロケットを人類の宇宙開発の中心的な存在にすることを目指しています。

技術的な課題を克服しながら、次のような未来を見据えています。

🚀 2026年:アルテミス計画での月面着陸

スターシップはNASAの「アルテミス計画」において、月面着陸船として採用されています。

これは、1972年のアポロ17号以来の人類の月面着陸ミッションとなります。

アルテミス計画とは?

- アルテミスI(2022年実施済み):無人飛行でオリオン宇宙船を月軌道へ

- アルテミスII(2025年予定):有人飛行で月軌道を周回

- アルテミスIII(2026年予定):スターシップを使って宇宙飛行士を月面へ

NASAは、スターシップを**月面着陸専用の「HLS(Human Landing System)」**として開発する契約をスペースXと結びました。

このスターシップHLSは通常のスターシップとは異なり、

✅ フラップを取り除いたデザイン

✅ 月面着陸用の着陸装置を搭載

✅ 軌道上で燃料補給を受けて月へ向かう

NASAは、アルテミス計画の成功により、月を拠点とした宇宙開発を進める方針を打ち出しており、

スターシップがこの計画の鍵を握っています。

🪐 2030年代:火星への有人ミッションを開始

イーロン・マスク氏が掲げるスターシップの最終目標は、火星への有人探査と人類の定住です。

火星移住計画のロードマップ

🚀 2020年代後半:スターシップを用いた無人貨物ミッションを実施(物資・インフラの輸送)

🚀 2030年代前半:初の有人火星探査ミッションを実施

🚀 2030年代後半:火星基地の建設開始

🚀 2040年以降:自給自足可能な火星コロニーの確立

スターシップは、火星への輸送手段として最適な設計がされています。

🌍 地球低軌道で燃料補給が可能 → 一度の打ち上げで大量の物資を運搬

🔴 火星のCO₂とH₂Oからメタン燃料を製造(ISRU技術)→ 火星で燃料補給が可能

火星までの飛行時間は約6か月と見積もられていますが、

将来的には宇宙空間での燃料補給技術を発展させ、より短期間での火星到達を目指しています。

また、火星の低重力(地球の1/3)を利用することで、スターシップは地球よりも容易に離陸・帰還できると考えられています。

🌍 商業宇宙旅行の実現:低コストでの宇宙旅行や貨物輸送

スターシップは、再使用性を活かして宇宙旅行や貨物輸送のコストを劇的に下げることが期待されています。

1. 商業宇宙旅行の展開

✅ 地球低軌道(LEO)観光:数時間の宇宙旅行で地球を一周

✅ 月旅行ミッション:「dearMoon計画」など、月周回観光プランが進行中

✅ 火星移住プログラム:富裕層や探検家向けに火星移住パッケージを提供?

スターシップの低コスト化が実現すれば、**宇宙旅行が「富裕層の特権」から「一般人が行けるもの」**へと変わる可能性があります。

2. 宇宙貨物輸送の革命

🌍 地球-宇宙間の物流システム → 衛星の大量輸送、スペースコロニー建設資材の運搬

🌕 月への物資補給 → 月面基地や研究施設の補給ミッション

🚀 宇宙ステーションの建設支援 → 商業宇宙ステーション「Starlab」などの建設に貢献

スターシップのコスト削減が進めば、宇宙開発のハードルが下がり、

新たな宇宙産業の発展につながると期待されています。

🛠 今後の技術改良と試験飛行の課題

スターシップが実用化されるためには、以下の課題を克服する必要があります。

✅ 1. エンジンの信頼性向上

ラプターエンジンは非常に強力ですが、試験飛行ではエンジンの異常停止が頻発しています。

今後の試験では、エンジンの耐久性向上と制御システムの安定化が不可欠です。

✅ 2. 再突入時の耐久性向上

スターシップは大気圏再突入時に非常に高温になるため、

耐熱タイルの設計が改善される必要があります。

✅ 3. 軌道上燃料補給技術の確立

NASAとスペースXは、スターシップ同士を宇宙空間でドッキングさせ、

燃料を移送する技術を開発中です。

これが実現すれば、スターシップは燃料満タンの状態で月や火星へ向かうことが可能になります。

✅ 4. 法規制と安全基準の確立

FAA(米国連邦航空局)やNASAと協力し、

安全基準や発射場の拡充を進める必要があります。

🚀 まとめ:スターシップは宇宙開発の未来を担うか?

スターシップは、

✅ 2026年の月面着陸(アルテミス計画)

✅ 2030年代の火星移住ミッション

✅ 商業宇宙旅行・物流の革命

といった壮大な目標を掲げています。

現在は技術的な課題が多いものの、

スペースXは飛行試験のデータをもとに、エンジンや機体構造を改良し続けています。

もしスターシップが計画通りに成功すれば、

人類は「宇宙旅行が当たり前の時代」へと突入するかもしれません。

次の試験飛行や新技術の発表に注目しましょう!

「スターシップ」上空でバラバラに 2回連続失敗「マスク氏の計画に痛手」(2025年3月7日)

コメント